- II e I secolo

- 03.1 GENOVA NELLA ROMA REPUBBLICANA

- * * *

- LA LIGURIA DOPO LE GUERRE DEI ROMANI

- * * *

- LA STORIA DI GENOVA NELL’EPOCA ROMANA

- L’IMPIANTO ROMANO

- ———————————- (I) La via romea per valle Scrivia e val Lavagna non è segnata negli itinerari, perchè era essenzialmente una via di servizio locale, o come si direbbe al giorno d’ oggi, provinciale, la strada cioè di cui si servivano per andare direttamente a Roma le popolazioni del Tortonese, del Libarnese, dell’Astigiano e dell’Acquese. Nel 1906 fra Savignone e Casella si scoprì lungo la via delle tombe che contenevano fra l’altro una bella moneta d’oro di Antonino Pio. Altre tombe furono trovate a Ronco. Questa via si chiamava con molti nomi, di Valle Scrivia, di Fontan-a Bon-a, di Paderna, di Patrania, ed anche Petrania e Petronia. L’egregio Gerolamo Rossi (Atti Società Ligure di Storia Patria XXXIX) ha raccolto molti elementi storici a riguardo di questa strada, ma ciò che mi sembra importante a rilevare è questo : 1° Che era la via romea di cui si servivano i paesi d’oltre giogo, e perciò restò in attività nel medio evo per i continui pellegrinaggi a Roma, e perciò vi fiorirono più che altrove i castelli feudali, Pietrabissara, Borgo Fornari, Busalla, Savignone, Montoggio, Roccatagliata, S. Salvatore di Lavagna, e perciò diventò la base del dominio dei conti di Lavagna, che la custodirono gelosamente da Savignone a S. Salvatore, e perciò la troviamo nel medio evo frequentatissima dai Tortonesi, i quali hanno case commerciali e rappresentanze a Sestri, che per mezzo di questa strada fa commercio colla valle del Po (V. Cabotto e Legò, Carte di Tortona). 2. Che il nome di Petronia le è venuto non già da un Petronio romano, ma dalla natura dei luoghi. Dalle osservazioni fatte sui luoghi su vasta scala ho potuto convincermi che si chiamavano «Arni, Erni» i fiumi, i torrenti, (come ernia, e cav-erna la grotta fatta a cunicoli tortuosi). L’abitato fra gli arni od erni è «T-erni, Tr-arni o Trani, è N-arni è D-erna», e la via che segue la tortuosità dei torrenti è «pa d’ erna, pa t’ erna, pa trani-a» tre forme che corrispondono a Derna, Terni e Trani. Il pa-trani-a (tutta fra gli arni) è la stessa cosa che pe-trani-a, (per in mezzo agli arni). Chi sa come si pronunzia l’a nel versante nord dell’appennino, sa che il Petrania si pronunzia Petronia. La oscillazione fra patronia e petronia fu notata dal Fabretti in alcune lapidi (Corp. Inscr. ital., p. 1336). La oscillazione fra petrania e petronia è pure comunissima come avviene per Ferania e Feronia; il confronto è del Rossi ed è giustissimo. La via di cui parliamo si chiamava e si chiama ancora di Paderna verso il Tortonese, si chiamava invece Patrania in val Trebbia e val Lavagna. Bisogna conoscere bene l’Appennino ligure per capire la naturalezza di questa frase applicata a tale strada. Nulla di più accidentato di tutti quei torrenti e torrentelli tortuosi che formano l’alta val Trebbia e l’alta val Scrivia. 3. La via che era unica da Lavagna alla Scoffera si divideva in due a questo punto (crux patrania); una la (Paderna) andava per Valle Scrivia, l’altra la (Patrania) andava per Val Trebbia a Piacenza. Sulla Patrania di Piacenza erano nel medio evo due impianti benedettini, uno a To-ri-gia, l’altro a Monte Bruno, i quali, essendo riuniti sotto un solo Abate, formavano l’Abbazia di Patrania (vedi Rossi, op. cit.; Cabotto e Legò, Carte di Tortona). 4. Anche la via che da Sestri saliva alle Cento Croci per scendere in Val di Taro, pare avesse lo stesso nome, cosa naturalissima perchè le nostre popolazioni avevano lo stesso modo di esprimersi; «Patrania e Petronia» chiamavano la via nei fossati, «ban e banno» chiamavano la via sul monte (ba via, an in su). Tutta la Liguria è piena di monti detti Ao ban; cito l’ «Ao ban» in Genova, cioè il monte Castelletto menzionato nelle antiche carte come monte Albano, cito «monte Ban» sulla, via di Montoggio, «monte Banno» sulla via che dalla Piotta saliva alla Corina per venire in costiera al mercato di Mercuieù. I monti erano molte volte delle lunghe costiere, propaggini allungate verso il piano, che nel linguaggio del nostro Appennino si chiamavano «Coeùxue». Ricordo le capanne di Coeùxua in Val Borbera, la Coeuscia di Sampierdarena, la quale non è altro che la costiera che finisce al capo della lanterna. Chi da Torino guarda verso le Alpi vede le antichissime Coeùxue che i Romani tradussero in Cottine, come chiamarono Cottius il loro re. Chi dal piano di Alessandria guarda al sud vede le belle coeùxue ossia le propaggini dell’ Appennino che nel secolo sesto formavano la provincia delle Alpi Cozzie. Da tutti questi rilievi fatti studiando la montagna in relazione ai suoi nomi siamo venuti a comprendere quanto sono distanti dalla realtà coloro, che studiando la topografia sui libri, andarono fantasticando dei Petronii, degli Albi, dei Cottii per ogni dove. Non parlo dei Carimi, dei Cornelii, dei Sergii, degli Aruntii, dei Vettii, dei Pabii, dei Copioni che furono regalati ai nostri monti, senza mai fare un’inchiesta semplicissima e vedere se l’apparente romanità dei nomi liguri non era lo scherzo di un notaio antico, o di un segretario comunale moderno, o di un compilatore di orarii di ferrovie, o di un geometra che redigeva le carte dello stato maggiore. Qualche rara volta costoro hanno dato nel segno applicando la vera forma glottologica latina, che corrispondeva al nome agreste che avevano per le mani. E so di uno studioso che si propone di dimostrare come si riattaccano al latino molti di quei nomi che io ho raccolto come liguri primitivi. La cosa non è difficile, ma s’ingannano gli studiosi che credono di provare con ciò la preesistenza del latino. Si proverà invece sempre meglio che sul linguaggio ligure italico primitivo si è formata la lingua latina, e che le forme tipiche primitive non sono scomparse come si è creduto finora.

- —————————————- (II) È la via più breve e doveva essere la via naturale e diretta per la Valle del Po, prima che fosse costrutta la via Postumia. Essa camminava sulla «seta o cheta» ossia sull’altipiano formato dalla costiera che va da Monte Poggio a Fiaccone, alla Castagnola, alla Bancheta, al Poà, a Costapelata ossia Borlasca. La Bancheta accenna al «ban in cheta» cioè alla via sull’altipiano, il Poà accenna «al passo». Nel Medio evo tutto l’esteso altipiano formava la «plebs de seta», il convento di S. Grigheù era in seta, come era in seta il convento del Poà. I frati del Poà che vivevano esercitando l’ospitalità su quella strada tenevano in Arquata una cappella, precisamente all’imbocco della strada di «Carrea» per cui si saliva alla costiera. (I documenti relativi sono pubblicati dallo Spadini nelle memorie relative all’Ospedale di Arquata) L’ing. Navone, avendo rilevato i vantaggi che aveva questa bella strada per costiera, opinò che dovesse essere la Postumia, ossia la via romana fra Genova e Libarna. A questo riguardo si deve fare a mio avviso una distinzione. Non è inverosimile che la via Postumia passasse in origine completamente per costiera da monte Poggio a Fiaccone, alla Banchetta, al Porale, a Borlasca, a Sottovalle, Montaldo, Badmei e Libarna, formando così la prima direttissima Genova-Arquata. Finché le gole dell’Appennino non furono definitivamente sicure i Romani dovevano preferire passare in alto, tanto più che si accorciava cammino. Ma questa strada sui monti non poteva essere che mulattiera, e perciò deve molto per tempo essere stata sostituita dalla via di Valle Scrivia, il cui tracciato, che si vede tuttora, permetteva il funzionamento dei rotabili. Il fatto che l’antica Plebs de Seta (Borgo Fornari) si collocò sulla via di Valle Scrivia nè è la prova più convincente. Certamente la via antichissima del Porale non fu mai abbandonata dai Genovesi cho volevano andare speditamente colle carovane da Genova a Libarna, e tornò ad essere la via più frequentata nell’alto medio evo, quando la via di Valle Serivia cadde in rovina. Quanto all’abbandono della via di Valle Serivia, ho rilevato delle vaghe tradizioni che all’epoca delle invasioni longobardiche i Genovesi abbiano rotto la strada per mettere ostacoli agli invasori. Se il fatto è vero, esso probabilmente avvenne nel tempo che precedette la tanto temuta occupazione longobardica, e dopo l’aggressione dei Franchi. Del resto, anche senza l’opera dell’uomo, la rottura doveva avvenire da se dopo qualche secolo di abbandono, se si considera il percorso della strada fra Isola e Pietrabissara dove la montagna si presenta di pessima composizione ed essenzialmenta franosa. A queste cause di distruzione si deve aggiungere l’opera nefasta dei feudatari, i quali rompevano le strade a scopo di concorrenza. I documenti per la storia di Gavi pubblicati dal Desimoni ci fanno vedere il Marchese di Gavi che per far passare le carovane per la Crena e per Gavi rompeva la «Sfrata Vallis Scripiae» nei pressi di Libarna. Gli Spinola, che nel medio evo ebbero interesse a mantenere le comunicazioni fra i loro possedimenti di valle Scrivia, ripararono alle interruzioni trasportando in parte la strada nella destra sponda e facendo tre bei ponti medioevali, uno a Mareta, l’altro a Isola, il terzo a Ronco.

- ———————————– (III) Ma se il racconto si presta al ridicolo, ha sotto un altro aspetto un lato serio, che merita di essere rilevato. È l’interesse che pongono gli scrittori romani nel giustificare coll’intervento di una volontà soprannaturale le batoste che i Romani ebbero a subire, come tutti i popoli che vanno incontro alle eventualità delle guerre. Il Console C. Ostilio Mancino, con un esercito di 30.000 uomini, era stato colto di sorpresa e ignominiosamente sconfitto da 4.000 Numnntini in Spagna. L’effetto morale poteva essere disastroso; ed ecco gli scrittori che si accordano nel divulgare che la sconfitta era spiegabilissima, perchè gli dei avevano preavvisato. A Lanuvio i polli erano fuggiti mentre il Console Mancino tentava gli auspici, a Monaco una voce misteriosa aveva gridato: «Mancin, Mancin, non partire», a Genova era comparso l’ «anguis mirae magnitudinis». La cosa era chiara! Avventurarsi dopo questi presagi era cosa da matti! Si può sorridere pensando che bastava così poco per ingannare il volgo, ma nello stesso tempo dobbiamo riconoscere che esisteva nelle classi dirigenti uno spirito pubblico, che spesse volte fa difetto ne’tempi nostri. Nel medio evo lo spirito pubblico generale risente talmente della tradizione romana, che, ad ogni contrarietà, ad ogni disastro, si trova subito il suo perchè nei fenomeni soprannaturali. Quando i Saraceni nel X secolo riescono a sorprendere Genova e saccheggiarla si sparge subito la voce, la quale restò nelle cronache, che la fontana del molo avesse gettato sangue per tre giorni. Chi fece questa bella scoperta aveva certamente letto in Livio del fiume Amiterno, che aveva portato sangue, (XXIV-44) e della fontana d’Ercole, che aveva dato acqua macchiata di sangue (XXII-1). Tutti i fenomeni tramandati da Livio sono utilizzati nelle cronache di Genova e riferiti dal Giustiniani. Nè si può dire che la tradizione delle superstizioni sia del tutto spenta. Vige in molte parti d’Italia il pregiudizio della iettatura, e dei giorni nefasti, si crede agli indovini e allo spiritismo, mentre si ostenta come segno di superiorità il materialismo scientifico e la negazione di ogni idealità religiosa.

- ———————————— (VI) Il Rossello «sulla condizione giuridica di Genova nell’ epoca romana» ritiene che non risulta in che anno preciso fosse costrutta e da chi, e dove finisse. Ma non si può dire questo, finché esiste il testo di Strabone, il quale cita il nome di Emilio Scauro ed aggiunge «Is est Scaurus, qui viam Aemiliam stravit, quae per Pisam et Lunam ducit ad Sabbatos, indeque per Derthonam». Il Rossello ha confuso ciò che il Mommsen scrive a riguardo della Aurelia vetus da Roma a Volterra» colla aggiunta fatta da Emilio Scauro da Volterra a Vado. A riguardo di questa il Mommsen scrive: «Haec igitur Aemilia Scauri a Volterris ad Vado Sabatia usque strata est anno a. C. 645». L’Ab. Oderico e l’Ab. Sanguineti hanno esaurientemente spiegato il testo e l’andamento della strada. Io l’ho descritta nelle «Due Riviere». Ora mi occupo più specialmente di chiarire le ragioni storiche che la determinarono.

- ——————– (V) Il console Silano battuto nel 109 — il console Cassio Longino preso in un’imboscata e ucciso colla maggior parte dell’ esercito — il comandante Caio Popilio obbligato a passar sotto il giogo (107) — la città di Tolosa che fa prigioniero il presidio romano (107) — Marco Aurelio Scauro ucciso (105) — il Console Cepione sconfitto a Orange e perduto interamente un esercito di 120.000 uomini. (Mommsen, Storia di Roma, lib. IV Cap. V). È il periodo più sconfortante della storia di Roma, conseguenza dell’anarchia in cui aveva gettato la repubblica la lotta interna. È pure il tempo dei processi scandalosi di corruzione, intentati contro i molti consolari e tribuni della plebe, che si erano lasciati corrompere dall’oro dell’africano Giugurta — contro il console Cepione, che era accusato d’aver tolto gli immensi tesori del tempio di Apollo Beleno a Tolosa e di esserseli appropriati sotto pretesto di esserne stato derubato, ed inoltre di aver cagionato la perdita di 120.000 uomini per le sue rivalità col collega Gn. Manlio Massimo — contro M. Emilio Scauro. Presidente del Senato, accusato di aver preso denaro da Giugurta e di aver malversato il denaro pubblico quando costruiva le strade della Liguria. Al solito fu nominata una commissione inquirente e Scauro riuscì a farsi eleggere come uno dei componenti. Molti furono condannati, molti altri, forti o di denaro o di aderenze, furono assolti. E Scauro rimase presidente del Senato; Roma repubblicana era già profondamente corrotta, e non è a maravigliarsi se presto comparirà l’impero.

- * * *

- 202 a. C.

- IL CAMPO ROMANO NELLA VALLE DI SOZIGLIA

- * * *

- 117 a. C.

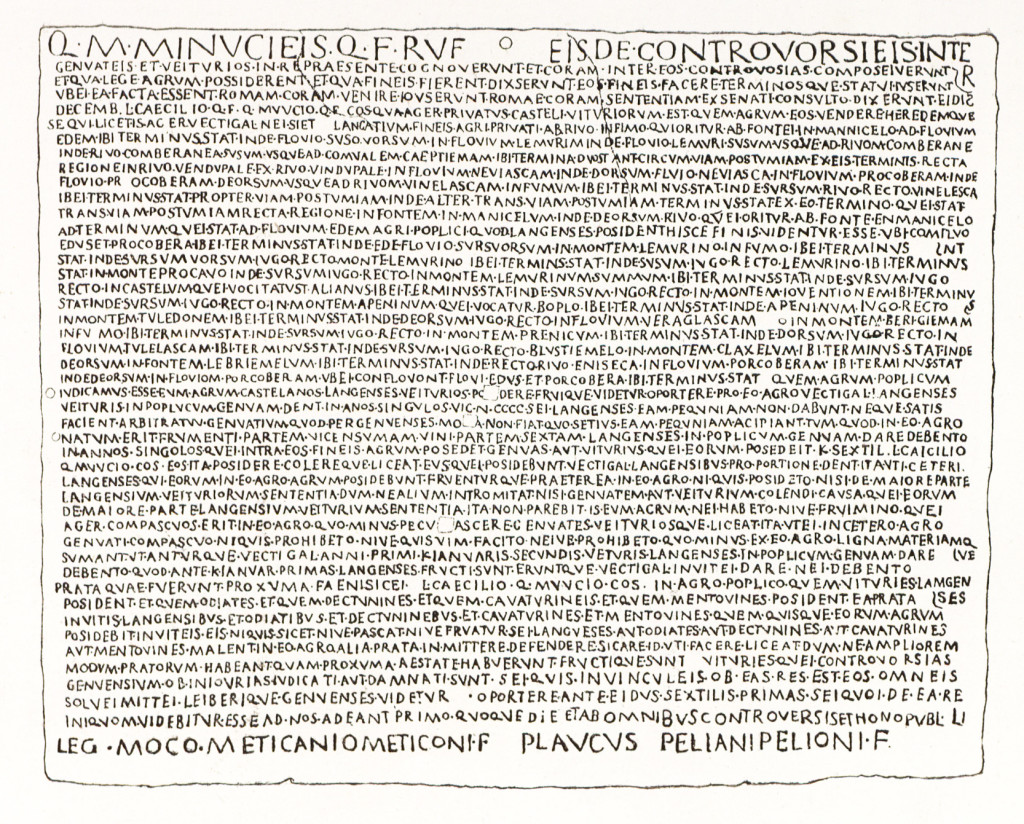

- L’ARBITRATO DI ROMA FRA GENOVESI E VETURII

- ———————— (I) È interessante il confronto di queste due forme linguistiche: «de-ctun » dice la tavola di bronzo, « der thon » dice Strabene. La tavola era scritta secondo la pronunzia genovese, Strabone invece riferiva la pronunzia che aveva sentito nella valle del Po, ove domina l’articolo er, der. A Pozzuolo per dire che uno è di Tortona, si dice che è der ton, facendo comprendere che «der» è un articolo al genitivo. Il nome si declina così: er ton, der ton, ar ton, o il dialetto conserva le traccie di questa declinazione. Nella pronunzia genovese, come nella pronunzia francese predomina invece la forma o, du, au, O-ton A-o-tun, An-ton, D’-an-ton. Ton è il Xton greco, il gton sassone, (Well-in-gton, Was-in- gton) che diventa ton, don, zon in Italia Cor-ton-a, Grun don-a, Va en-zon a corrispondente a Was in-gton, Bel-in-zon a corrispondente e Well in-gton, e diventa tun e dun e zon in Francia (Au-tun, corrispondente a o ton ligure, D-eu-ton, Du-r-an-ton, Al zon, L-an-don e simili che Giulio Cesare tradusse in dunum. I glottologici hanno inutilmente cercato di spiegare come il Dertona e Dectuna abbia potuto produrre il Terdona medioevale, e il Tortona moderno. La spiegazione si trova soltanto quando si pensa che in linguaggio tortonese ter vuol dire nel e don è la stessa parola di ton. Terdon vuol diro «nel paese» come Der ton vuol dire «del paese». Il prefisso «Tur» accenna alla città che si è venuta formando nel piano intorno al ton primitivo che era sul colle; è la città che vediamo attualmente. I Greci l’avrebbero chiamata la nea-poli, in altri luoghi si sarebbe detto «breo» in altri luoghi «borgo» come era infatti la Tortona attuale nel medio ovo. Intanto ci apparisce per la centesima volta il famoso binomio, che è uno dei fenomeni più caratteristici delle antiche città italiche, la città antica in alto, la città nuova in basso.

- * * *

- II – I secolo a.C.

- GENOVA NELLA ROMA REPUBBLICANA

- [ulteriori immagini saranno inserite appena verranno pronte]

- * * *

- * * *

- CITTADINANZA ROMANA – POMPEO E CESARE

- ——————– (I) Un aneddoto riferito da Plinio (XXXIII, 24) ci dà un’ idea del modo con cui si saccheggiavano le città dei regni d’Oriente. Augusto, invitato a pranzo a Bologna da un veterano, il quale aveva fatta la campagna d’oriente con Antonio succeduto a Pompeo, chiese al vecchio soldato se era vera la diceria che il soldato, che nel grande saccheggio del tempio della dea Anaitide aveva messo per primo le mani sul simulacro d’oro della dea, fosse in quell’ istante medesimo acciecato. Il veterano sorrise; l’audace sacrilego era proprio lui. Anzi egli aggiunse che Augusto stava allora mangiando «la coscia della dea». Il soldato aveva nel parapiglia arraffata una gamba d’oro massiccio del simulacro infranto ; l’aveva portata in Italia e venduta, comperando poi la casa di Bologna, probabilmente delle terre e degli schiavi, e vivendo coi redditi di quel piccolo patrimonio. Anche i Genovesi, così portati alla vita avventurosa d’oltre mare, obbligati per i trattati a concorrere a queste imprese, avranno fatto la loro parte. E se erano presenti all’operazione di Anaitide, avran cercato anch’essi di avere un pezzo di quelle gambe così divine. Il medio evo ci è buon testimonio che i Genovesi avevano imparato a perfezione il sistema di spogliare l’oriente per rivestire l’occidente. Venezia adornò il suo S. Marco colla quadriglia di bronzo presa a Costantinopoli, Genova pigliava il sacro catino, e qualche cos’altro; Pisa, Amalfi non furono da meno nel seguire l’esempio degli avi. Son tutti fatti che rivelano la continuità della stirpe e della storia.

II e I secolo

03.1 GENOVA NELLA ROMA REPUBBLICANA

* * *

LA LIGURIA DOPO LE GUERRE DEI ROMANI

Girolamo Serra, La Storia della Liguria e di Genova scritta dal

marchese Girolamo Serra, Torino, presso Pomba, 1834.

La Liguria dopo le guerre de’ Romani

Assicurata con nodi indissolubili l’unione, restava ad eseguirsi la strada, lungamente proposta, fra l’Àppennino ligure e il mare. Emilio Scauro la fece non più da consolo probabilmente, ma da censore, com’ era de’ Romani costume quando imprendevano opere pubbliche nell’antico lor territorio, e ne’ paesi incorporati alla lor repubblica. Ebbevi però due Emilie, la prima fatta da Emilio Lepido fra Rimini e Piacenza, l’altra da Emilio Scauro. Questa fu quasi il prolungamento della via Aurelia, la quale da una parte di Roma metterà per la maremma in Toscana; sicché parecchi storici la chiamarono Aurelia e Cassia ancora. Ma de’ suoi nomi non più. Quanto alla sua direzione, ella ebbe principio nel territorio di Pisa e termine nel golfo di Vado; donde spiccavasi un braccio obliquo e retrogrado il quale riusciva per Acqui a Tortona, quivi incontrandosi con la Postumia.

Il tronco principale e diretto non s’allontanò dal lido se non in pochissimi luoghi a cagione di qualche promontorio o padule. La brevità fu sempre anteposta all’agevolezza, e scendere da una vetta di monte per risalire direttamente ad un’altra, non si recò a difetto. Come nell’altre grandi vie romane, così s’indicarono in questa le distanze e le stazioni militari. La seconda Emilia si congiunse alla prima mediante la via Postumia; l’Emilia fu parallela al lido Ligustico, e la Postumia perpendicolare.

L’esecuzione di quest’opera romana non produsse la minima irritazione ne’ Liguri uniti, quando il solo disegno l’aveva prodotta grandissima ne’ medesimi popoli avanti l’unione; tanto egli è vero che ogni cosa ha un dato tempo. E questa non fu sì tosto compiuta, che il loro paese venne sgravato dalla presenza delle legioni, bastando a guardarlo e tenerlo in fede il cerchio delle colonie postevi intorno coi popoli confederati e i municipi tramezzo. Laonde. premetteremo allo scarso numero di avvenimenti che ci restano ancora, l’indicazione delle colonie romane, e una notizia breve sì, ma quanto l’antichità il comporta, distinta delle qualità e prerogative competenti tanto alle colonie che a’ municipi e a’ popoli confederati. In tal guisa ci sembrerà aver soddisfatto a’ diversi ufficj dello storico, il quale non dee tanto curare la successione de’ fatti, quanto i cambiamenti delle istituzioni e de’ governi.

Il cerchio delle colonie romane cominciava a levante. La più orientale era Lucca con una parte della Garfagnana, indi il territorio da’ Pisani ceduto l’anno 575 (179 a.C.), poi Modena e Parma dotate di terreni tolti a Friniati; Cremona sulla ripa sinistra del Po, sulla destra Piacenza. Eravi a settentrione Tortona popolatissima, e come Strabone l’appella, insigne colonia, (Ab. Bottazzi, antichità di Tortona), poi Hasta od Asti oltre il Tanaro, Eporedia o Ivrea oltre Po, e a ponente infine fra i Liguri transalpini e i monti Pirenei le Acque Sestie or Aix, e Narbona. Alle quali si possono arrogere nell’ isola di Corsica Mariana ed Aleria, colonie fondate da due grandi Romani, Mario e Siila (Vell. Patercul. I. 14).

Il territorio delle colonie era composto delle possessioni tolte a’ nimici, donate da’ socj, o compre da’ vicini. La loro utilità, come sopra dicemmo, consisteva principalmente in due cose, sgravar Roma ed il Lazio delle famiglie impoverite e perciò turbolente; invigilare sopra i movimenti de’ vicini e de’ nimici, sulla fedeltà de’ sudditi e de’ confederati. Delle colonie con regolare autorità fondate qui trattasi, non delle militari, che furono negli ultimi tempi della Romana repubblica frutti delle guerre civili, e premj della fazion vittoriosa.

Ogni colonia aveva il governo somigliantissimo a quello di Roma, con più o men privilegi, secondo che di romani nativi e possidenti, o di proletari e di soli latini era composta. Il diritto più eminente stava in votar ne’ comizi della repubblica e concorrere a’ suoi onori. Or gli abitanti delle colonie-aventi il diritto della città potevano ciò fare senz’ altra condizione che di andare a Roma, e nella tribù assegnata trovarsi; laddove coloro che avevano il solo diritto del Lazio, dovevano aver prima coperto una dignità principale nella lor terra, eleggere quindi il domicilio a Roma, ed aggregarsi ad una tribù. Lucca, Modena, Parma, Veleja, Libarna e Tortona sembrano essere state delle colonie romane; (Liv. lib. XXXIX; Ascon. Pedian., in Pison., p. 121) delle latine Piacenza, Cremona, e il territorio donato da’ Pisani. Sulle qualità del l’altre colonie che la Liguria cingevano, non abbiamo pur conghietture.

Come delle colonie, così de’ popoli confederati vi aveva due specie ; chi godeva del diritto italico, e chi no. I primi erano generalmente tenuti ad onorare la maestà del popolo romano, ma non riconoscevano altra autorità, che i decreti del senato e de’ suoi delegati, nè dovevano annualmente contribuire roba o danaro. I secondi, quali erano la maggior parte de’ Socj transalpini, non che dal senato, dipendevano altresì negli avvenimenti straordinari e nell’ultime appellazioni da’ pretori o proconsoli delle provincie; contribuivano annualmente una certa somma in danaro, o una determinata quantità di grano a un prezzo molto minore de’ prezzi correnti. Tanto gli uni che gli altri conservavano i costumi, i magistrati, le leggi antiche; armavano con proprio nome e bandiere un numero fermo di coorti distinte dalle legioni; dovevano prendere tutte le guerre, e tutte le paci osservare, che piacevano a Roma.

Finché i Liguri non furono ammessi alla sua cittadinanza, ebbero la prima qualità di confederati: se ne hanno da’ Genovesi, Vitturj, e altri popoli vicini le prove evidenti (Atti dell’ Istit. Lig. T. II. 43); per gli altri sta il silenzio di prove contrarie, e l’induzione tratta da’ privilegj generalmente acconsentiti a’ popoli italiani. Veramente non mancano autori, i quali dall’uno e l’altro grado gli escludono, credendo che in pena dell’animosa e ostinata lor resistenza fossero ridotti alla condizione di sudditi e provinciali, aggravati di tributi, governati da un pretore o proconsole, e in ogni lor fatto soggetti a’ suoi editti. Ma costoro non intesero bene il detto di qualche antico, e niente sentirono della magnanimità romana. Certa cosa si è, che ver un magistrato di ordinaria giurisdizione non andò mai in Liguria, come ne andavano ogni anno in Sardegna, in Sicilia, o in altri paesi ridotti a forma di provincia; e ciò che è argomento diretto, non fu sì tosto pacificato il paese, che i Liguri costituirono negli eserciti romani un corpo distinto e nazionale (Post hoc temporis Ligurum ut sociorum in bellis romanis fieri mentionem invenio. Cosi Samuele PitiscoAntiq. Rom. II. 464; aderendo al PanvinioImp. Rom. IV e al Sigoniode ant. jureIt. I. 23); laddove i provinciali non si ammettevano in quel tempo a militare nè uniti nè separati. Narrano gli storici un fatto che torna qui molto in acconcio.

(A.M. 3878) Assediava il consolo Mario l’alto castel di Muluca, dove Giugurta rè de’ Numidi, dopo diverse fazioni contro i Romani, aveva riposto gli accumulati tesori. Provveduto era il castello sì d’arni e di gente, come di vettovaglie e d’acqua. Terrapieni, torri, e ogni altro ingegno d’assedio il luogo non ammetteva; angustissima la via del salirvi, e quinci e quindi precipitosa. Consumati già in vano assai giorni, e molta gente perduta, incominciò fra se stesso a dibattere Mario, se abbandonerebbe al tutto l’impresa, o se aspetterebbe qualche favorevole congiuntura. Ondeggiante dì e notte si stava fra questi pensieri, quando un fantaccino delle coorti ausiliarie liguri, uscito a caso del campo per provveder acqua, non lontano dal fianco del castello dalla parte opposta all’attacco, alcune chiocciole fra sassi osservando, e di passo in passo cogliendone, sì fattamente inoltrassi, che a poco a poco venne a riuscire quasi in sulla cima del monte. Quivi vedendosi solo, da naturale curiosità spinto, si diede a indagare l’incognito luogo. Una grand’elce fra i greppi cresciutavi, pria d’innalzarsi come ogni altra pianta all’insù, il suo tronco alquanto pendente incurvava sul basso. A’ di lei rami sporgenti in fuori inerpicatosi il Ligure, quindi aggrappato agli addentellati massi, si portò orizzontalmente con gli occhi al piano del castello, inosservato da’ Numidi tutt’intenti a difendersi verso l’opposta parte. Esplora egli quivi ogni cosa che potrebbe fra breve giovargli; e per la stessa via ritorna al campo, non più inconsideratamente come all’andata, ma tutto con attenzione spiando e notando. Affrettatosi poi di pienamente informarne il consolo, lo esorta a tentar la fortuna per quella parte; gli si offre scorta al cammino, e al pericolo duce. Mario spedì col Ligure alcuni de’ suoi più confidenti per esaminare in sul luogo la proposta. Ciascuno, secondo ch’egli era più o meno animoso, la giudicò più o meno difficile. Ma il consolo pure ne concepì qualche speranza: onde trascelti dalle trombette cinque sveltissimi, e quattro centurioni con essi, li sottopose tutti al fantaccino, assegnando il dì seguente all’ impresa. Giunta l’ora opportuna, disposta ogni cosa , il Ligure si mise in cammino. A’ quattro centurioni avea fatto prendere arme e veslimenta leggieri; denudare oltrecciò il capo, affinchè più libera rimanendo loro la vista e la persona, più facilmente si aggrappassero a’ massi. I brandi se li portavano appesi da tergo, come pure gli scudi fatti alla numida di cuojo, o perchè riuscissero così più agevoli, o perchè urtando ne’ sassi, tintinnissero meno. Precedeva il Ligure a tutti; ove macigni o vecchi tronconi in fuori sporgenti gli occorrevano, a quelli accomodava delle funi per agevolare a’ seguaci la strada. Spesso i più scoraggiti dall’asprezza del colle andava con la mano ajutando egli stesso. Dov’ era il salire più scabro, disarmatili affatto, li mandava innanzi, seguendo esso poi col grave carico dell’armi: dove impossibile a primo aspetto il varco pareva, animosamente spingevasi primo; e salendo e scendendo, e mostrando poi libero agli altri il vinto passo, raddoppiava in tutti l’ardire. Con lunga e grave fatica finalmente pervennero al castello da quella parte sguernito come ne’ giorni antecedenti per cagione dell’opposto assalto. Mario avuta notizia, che giunti erano in cima, benché avesse già lungamente travagliato i Numidi, allora vieppiù inanimiti i suoi, formò la testuggine, e secondato alla lontana dalle macchine, dagli arcieri, e da’ frombolieri, tentò di far breccia nel baluardo, rimuoverne i difensori e salirvi sopra con quelli che lo seguivano. Gli assediati che già più volte avevano guasti o inceneriti i graticci de’ Romani, vedendoli cimentarsi di nuovo, avvent tavano dagli alti lor merli con le freccie, le pietre e il fuoco ogni sorta di contumelie, insuperbiti dalla fortezza del luogo. In tal modo i Romani e i Numidi aspramente pugnando, quelli per la gloria e l’imperio, questi per la libertà e la vita, di repente gli assaliti si sentono il nemico alle spalle. A vederlo e fuggire stati erano primi alcune donne e ragazzi: da poi quanti altri si trovavano più dappresso al muro, onde il Ligure era entrato, armati o no che si fossero, tutti egualmente fuggirono. Tanto più il Ligure allora a inseguirli, romperli, calpestarli, feriti o morti lasciandoli addietro, di gloria soltanto, non di preda avido; e di là corse verso la parte assalita da Mario per cogliere da tergo i difensori. E ottenne piena vittoria. Così l’inespugnabile castello fu preso, Mario salvato dall’ ignominia (Flor. rer. Rom. III. 1; Sallust. de bello Jugurt. XCII; conforme all’ottimo volgarizzamento di Vittorio Alfieri); e nondimeno l’invidia o la trascuranza romana involò a’ posteri il nome del benemerito confederato.

Le coorti liguri s’illustrarono ancora contro i Teutoni, Cimbri, Ambroni, nazioni settentrionali, cacciate al mezzogiorno dalla fame, dalla cupidigia, o da altri Barbari. Avevano costoro rotto tre eserciti, trucidati più consoli, occupata la Gallia Narbonese, e minacciavano di soggiogare l’Italia (Plutarch. Vit. C. Marii) C. Mario, vincitor di Giugurta, loro s’oppose (A.M. 3883), ma prima d’impegnarsi in una battaglia volle i suoi rincorare dalle passate disgrazie. Seguitò a questo fine di distanza in distanza i Barbari: nell’antiguardo collocò le coorti liguri; e se non impedì i progressi nimici, li ritardò almeno. Giunti all’acque Sestie gli Ambroni fanno alto. Mario prende a rimpetto un posto fortissimo per gli alloggiamenti, ma povero d’ acqua ; giudicando che la scarsità di qualche tempo farebbe sospirare a’ suoi soldati la zuffa. I Saccomanni intanto non avendo essi, nè le bestie loro da bere, s’ armano segretamente di accette, e nell’ora più calda del giorno con botti e brocche muovono a un fìumicello non lungi dal campo nimico. Quivi parecchi Ambroni, che stavano bagnandosi nell’acqua, sono uccisi da’ Saccomanni. Accorrono altri al romore e cominciano ad azzuffarsi. I soldati di Mario veggendo i servi loro in pericolo, vogliono andare a soccorrerli: Mario dà il segno della battaglia. La maggior parte de’ Barbari, finito il desinare nel campo, corre a pigliar l’armi e a riunirsi co’ compagni. Ma non andavano però in disordine, nè a furia, nè mettevano grida incerte; anzi battendo l’arme a tempo con una certa misura, e camminando tutti insieme, gridavano: Ambroni, Ambroni, o per animar se medesimi, o per isbigottire i Romani con un nome tante volte vittorioso. I primi a incontrarli furono i Liguri, i quali poiché intesero una tal voce, ripeterono quella ferocemente e con giubilo, perch’ era un antico lor nome (Il Guarini e il Domenichi anticamente, e a’ dì nostri il celebre Schweighäuser intesero questo passo di Plutarco diversamente, ciò è che i Liguri sentendo gli Ambroni gridare il lor nome, rispondessero gridando il proprio. Ma noi seguitiamo Xylander, Amyot, Rualdo, Dacier, Bardetti, Pompei, non solamente perchè sono i più, ma perchè nell’altrui spiegazione, un membro di periodo, quello che dà ragione del gridare de’ Liguri, ci sembra inesplicabile o vano). E l’impeto de’Liguri riuscì così bene, che le legioni romane ebbero agio di spiegarsi lateralmente. I nimici colti in fianco dopo lunga resistenza andarono in rotta, ma nessuno gl’inseguì, perchè era già buio. Alla nuova luce rifecero testa con peggior fortuna, e tra prigioni e morti ne rimasero d’intorno a cento cinquantamila. Quindi una coorte ligure fu stanziata a Fregius, come alla vedetta della Gallia meridionale (C. Corn. Tacit. Annal. XI. Hist. II Le belliche navi dell’imperio romano erano tripartite al capo di Miseno, nel porto di Ravenna e nel seno di Fregius); e i latini scrittori confessarono ingenuamente, che la repubblica rinvigorì, quando soldati così fatti si mescolarono alle stracche legioni.

La sconfitta de’ Cimbri e degli Ambroni lasciò tale ribrezzo in cuore de’ Barbari, che fino alla totale decadenza di Roma non osarono mai più assalirla dal lato dell’Alpi occidentali.

Trovasi nuovamente memoria della coorte posta a Fregius nell’anno 822 (69 d.C.) di Roma, di un’ altra per numero seconda che teneva guarnigione in Sardegna nel 849 (96 d.C.) (Sig. Cav. Buille, Lezione di una demissione milit. e prof. Gazzera notizia di alcuni dipl. imperiali nel T. XXXV. delle M. della R. A. di Torino), e della medesima anche da poi in una guerra contro i Parti (Tacito fa cenno della coorte stanziala a Fregius sotto l’imperio di Ottone. Oltre che in Modena è un’inscrizione a L. Fajano tribuno della prima coorte de’ Liguri, e in Roma un’altra a Ceriale prefetto della seconda. V. Odoardo Ganducio discorso p. 88. in Gen. presso il Pavoni 1614); onde appare, nè questo è unico esempio, che alquanti Comuni della Liguria rifiutarono lungamente il dono della cittadinanza romana, contenti alle proprie leggi. Ma qualche eccezione non deroga al generale. Però gli scrittori greci e latini ci dicono a una voce, che i Liguri furono incorporati a’Romani (A.M. 3918), che le leggi della repubblica obbligavano la Liguria sino al Varo, come l’Istria sino a Pola; e l’uno dà alla penisola tutta il titolo antico di Roma, delle cose Signora; e l’altro conchiudendo la sua descrizione con l’Alpi e co’ Liguri abitatori di quelle, esclama: questa è l’Italia sacra agli Dei ! (Diodor. Sic. V. 315; Strab. V. 215; Plin. H. N. III. 20; Rutil. Itinerar, lib. II).

Durante la guerra e più dopo l’unione, i Romani pigliarono qualche usanza de’ Liguri. Riputatissima era quella degli scudi militari tondi, ricurvi, onde i soldati riuscivan più fermi in battaglia e più svelti in cammino, che non coverti degli scudi romani quadrangolari. Ma siccome la novità non piaceva al popolo, così il senato diè voce, che uno scudo ligustico era un tratto caduto dal cielo nel tempio di Giunone. Vi fu gara allora a provvederne di simili, (Jul Obsequen., De prodigiia) e se ne armarono principalmente i Veliti. Reciprocamente i Liguri imitarono i Romani nella disposizion regolare delle coorti; presero inoltre a radersi la barba e a scortarsi i capegli (Lucan., Pharsal. Et nuno tonte Ligur). Solo ritennero il patrio costume i Voconzi e i Vedianzi, detti perciò Capillati o Comati, e novellamente Barbetti.

Intorno alle fogge dell’abbigliamento, alcuni popoli della Liguria s’attennero all’antico rozzo giubbone di pelli lanose, e camminarono uomini e donne a piè nudi; laddove parecchi altri le forme imitarono che videro prime a’ legionarj romani, e che opportune riuscivano per l’aspre loro montagne; ciò è un vestito tondo di lana con piccole falde su i fianchi, detto in latino sagum e anche sagulum quando era più fino; inoltre una calzatura pur da soldati, chiamata caliga, con chiodi di legno sotto le piante, e stivaletti di cuojo fin sovra il ginocchio. Del che il presente dialetto del paese serba l’analogia nelle voci Saaghetta, e Caegà, l’una dinotante un vestimento consimile, adoperato dal popolo minuto e da’ cacciatori; l’altro un artigiano che altrove si appella calzolajo.

Quanto all’antico dialetto ligure, Erodoto ci ha conservata la voce Sigynes, per significare i commessarj delle navi mercantili, e Plinio la parola Bodinco, per dinotare il fiume re dell’Italia. Molti altri vocaboli dedurre si possono dalla storia e geografia primitiva della Liguria (Istit. Ligure II); donde resulta una favella simile in gran parie agl’idiomi settentrionali. Ma i Liguri a poco a poco se ne divezzarono per usare la lingua della nuova loro Metropoli. Di Osca, di Etrusca s’hanno frammenti, di Ligure no.

Egli è incerto se l’ uso delle terre attribuite fosse più antico fra Liguri o fra Romani. Attribuite erano minori castella verso più grandi, che senza privarle di propria amministrazione aveano sopra di quelle la custodia de’ carcerati, la colletta de’ dazj, la pubblica cassa, e la cognizione o l’appello delle liti gravi. Queste terre privilegiate in Liguria assunsero poscia il nome romano e i privilegi de’ municipj. Fu allora che molte famiglie liguri allettate da quelle prerogative si diramarono a Roma, e molte Romane in Liguria. Vedemmo già un consolo Elio ligure; si legge in Marco Tullio d’uno Staleno fervido oratore, e la serie degl’imperadori rammenta, come a suo luogo diremo, i Pertinaci e i Prodi. Più ancora le iscrizioni scoperte alle falde del ligure Appennino intornò a persone graduate e possidenti in Liguria, son piene di romani cognomi, (vedi Annotazione V) gran parte de’ quali si conservano ancora da’ tempi della romana repubblica fino a’ di nostri, a dispetto de’ Barbari é dell’età voraci.

Annotazione V.

Di antichi nomi e cognomi romani simili a’ cognomi e casati oggi esistenti in Liguria.

Aproniani o Aproni, Asprenate o Asplanati, Balbi, Bassi, Bibuli o Bibolini, Bolani, Cammilli o de’Cammilli, Casa o della Casa, Calvini, Carboni, Cattii o Gatti, Cerchii, Clemente, Costa, Cossi, Crassi o Grassi, Erminii, Fabiani, Forti, Galerii o Galera, Galli, Gallieni, Gavi, Gemelli, Giusti, Graziani, Laberii, Lenas o Lena, Longhi, Lupi, Marii o Mari, Marini, Marciani, Massa, Massoni, Montani, Mutii o Muzj, Natta, Nigri o De Negri, Ottoni, Palma, Pansa, Persici, Persii, Pisani, Pondi, Ruffini, Sabini, Salvi, Septimii o Settmi, Serrani o Serra, Sertorj, Silvani, Stahleni o Staglieni, Stella, Valenti, Veri, Viviani, Ursi o Orsini. Havvene certo moltri altri, ma non ci vengono in mente. V. le storie romane, Paolo Manuzio ne’ suoi comenti alle opere di Cicerone ep. 21, lib. V. ad fam., inoltre le iscrizioni riferite da Odoardo Ganduccio; quell’altre frescamente scoperte a Tortona, a Serravalle e a Veleja, la descrizione de’ vasi sigillati, trovati pure a Veleja, e la celebre Tavola alimentaria.

Havvi ancora de’ casati, i quali sembrano originarj della Grecia, a cagion d’esempio i Macarj, i Medoni, i Partenopei, i Cybo che in alcuni luoghi son detti Cub, i tanto numerosi Parodi, i Bisio, e i Grilli. Fu Grillo figlinolo di Senofonte che mori a Mantinea.

V. intorno agli ultimi due cognomi Plutarco nel convito de’ sette Savj, e Quintiliano Instit. Orai. 11. 17.

Come le colonie e le città confederate, cosi i municipj erano anticamente di due qualità, privilegiati quanto i Romani, o solamente quanto i Latini. Ma dopo le leggi Lucia e Pompea si tolsero queste disuguaglianze, e per gl’inconvenienti che indi nascevano, si aggiunsero dieci tribù alle 35 originarie in che Roma era divisa. Ogni municipio fu scritto in una di quelle, e ogni cittadino novello dava il suo voto, come gli antichi e nativi, ne’ pubblici comizj circa le paci, le guerre, l’elezioni de’ magistrati, le leggi e le supreme appellazioni. Nel rimanente i municipi non meno che le colonie romane riverberavano una chiara immagine della grande città loro capo. Imperciocché a Roma la distinzione principale degli ordini era Senato e Popolo, come ne’ municipi Decurioni e Plebe. I primi, detti eziandio senatori, si consigliavano da prima insieme, quindi stendevano il decreto, e se il negozio era grave, lo proponevano all’assemblea della plebe, la quale potea rifiutarlo o confermarlo co’ suoi voti senza farvi alterazione. Dovevano i decurioni avere l’età di venticinque anni e il censo di centomila danari equivalenti a ventimila lire nostre. L’ ordinario lor numero era d’un centinajo, non compresi i Patroni, spezie di decurioni onorarj, promossi alle dignità della repubblica madre, e i Praetextati figliuoli di Decurioni, aventi l’abito de’ giovinetti nobili, chiamato Praetexta, ma privi tuttavia di voto, perchè non ancora in età, o non mancante il numero legale. Adunque i figli succedevano a’ padri, e in difetto di successore ereditario, si procedeva alla elezione di un altro. Dall’ordine stesso si traevano i magistrati, cioè i Duumviri juri dicundo, che erano due presidenti della curia e amministratori della giustizia; i Quinquennali o cinque curatori de’ pùbblici lavori, de’ beni e introiti municipali, gli Edili deputati alla salubrità e agli spettacoli, i Flamini o sacerdoti particolari. Di tali ufizj non mancano illustri memorie in Liguria. (Ganducio p. 7, 45, 53; Paganini St. eccl. della Lig.; Ab. Oderico Lettere lig.; e il barone Vernazza in varie memorie intorno alla costituzione de’ municipi romani; leggasi F. E. von Savigny Geschicht des Römischen Recht secc.).

Una quiete sicura e un amorevole uniforme governo ristorarono i danni delle guerre antecedenti. Plinio autore gravissimo e di una sola età posteriore afferma (H.N. III, 7, XXI), che la Liguria transappennina fioriva molto a’ suoi tempi, e tutta quanta brillava di nobili città e cospicue. Queste erano Asti e Tortona già nominate fra le colonie, Iria o Voghera, Barderate, Industria, Alba, Pollenza, il foro di Valentino, il castel de’ Vagienni, l’Acque statielle famose per bagni sulfurei, e Libarna patria adottiva degli Atilj Serrani (Pietro De Lama, iscr. Antiche, p. 48; Tavola aliment. Velejate, p 25; Vasi sigillati p. 72; Cav. Giulio Cordero di S Quintino osserv. intorno ad alcune iscrizioni di Libarnna p. 23). Aggiungasi fra il Taro e la Nura Veleja città abitata da’ Romani Sabini i quali ne avevano il patrocinio, stanza di molti vecchi decrepiti, e al tempo de’ Barbari distrutta come Libarna; ma i vestigj rimangono, dell’antico splendore.

Verrebbe qui a taglio di dare la geografia della Liguria marittima dopo le guerre con Roma, siccome la demmo innanzi. Ma gl’itinerarj romani ne trattano così minutamente, che gioverà serbarla a una separata annotazione (vedi Annotazione VI). Limitiamoci qui dunque a’ paesi che prosperarono maggiormente. Appare da Strabone e da Tacito, che Ventimiglia divenne una delle grandi città italiche. Di Albenga lo provano tante latine iscrizioni e tante memorie di opulenza e dignità. Un dubbio proposto dall’antico giureconsulto Scevola (L. 38. Digest., de auro et argento legato) dà a divedere, che lavoravansi a Tabia, or Taggia, covertine, mantellette e grembiuli molto stimati in Roma. Il nome di Polupece, sia oggi Loano o Finale, è tolto dalla quantità di lane colà scardassate fino da’ tempi che vi approdarono i Focesi. Vado fiorì non solo per navigazione, ma per fornaci di calcina e di mattoni che vi durano ancora. Di Genova qui appresso diremo. Nella Liguria orientale, quantunque non sia chi descriva la prosperità de’ Tigulj, pure gravissimi indizj s’accordano a provarla; in prima la lontananza de’ Cartaginesi, e l’amicizia non interrotta mai co’ Romani; appresso la via Emilia la quale passava, tanto al monte che al mare, nel lor territorio, e soprattutto lo spaccio grandissimo delle ardesie, o lavagne utili all’arte del disegno, a’ pilastri degli edifizj, al riparo dell’umidità, e principalmente alla copertura de’ tetti, secondo un costante e generale costume fra l’appennino ligure e il mare. Quindi i Romani Tegolata chiamarono il luogo, ove quella specie di tegole si trasportava dall’erte lor cave al lido; e probabilmente il nome stesso de’ Tigulj non deriva d’ altronde.

Annotaziopne VI.

L’itinerario di Antonio o Antonino, e la tavola Teodosiana pubblicata dal Peutinger sono i due avanzi di antichità, che minutamente descrivono le stazioni militari, e per conseguente i luoghi principali delle strade romane dentro e fuori d’Italia. Havvi qualche differenza fra loro perchè non sono della medesima età ; e i naturali accidenti o l’esperienza fanno bene spesso mutare in qualche parte la direzione delle strade. Le distanze segnate in miglia romane, perchè troppo sconciamente alterate da chi le trascrisse, saranno da noi tralasciale.

I paesi della Liguria marittima nominati nell’itinerario di Antonino con molti errori di amanuensi, son questi.

Lunae, oggi Luni, città distrutta, probabilmente posta nel fondo del golfo di Luni, oggidì della Spezia.

Boaceas e Bodetia. Luoghi incerti, sopra la Vara e il Pignone.

Tegolata, il borgo di Lavagna, vicino al lido del mare, e al fiume Entella, e tre sole miglia lontano dalle sovrapposte pendici di Cogorno e S. Giulia, ove si cava l’ardesia in chiappe o lastre tenere, che induransi all’ aria aperta.

Delphinis , Portofino.

Genua

Libanum, o Libarnum; città fra Serravalle e Arquata, distrutta da lungo tempo. Egli è qui manifesto, che la strada marittima da Genova al golfo di Vado, qualunque ne fossero le cagioni, era interrotta, e che si prendeva in quella vece la via Postumia coll’annesso braccio di strada fra Tortona e Acqui chiamato oggi Levata, e che da Acqui si volgeva per monti al lido de’ Sabazj.

Dertona, Tortona.

Acquis, Acqui.

Crixia e Canalico. Luoghi incerti.

Vadis Sabbatts, Vado.

Polucipe, o Polupece; probabilmente Loano, secondo altri Finale.

Albinganno, Albenga.

Loco Bormani e Costa Balenae. Luoghi incerti.

Albintimilio, Ventimiglia.

Lumone, luogo incerto.

Alfe summa; il monte della Torbia o Trobia.

Cemenelo, Cimies.

Varum Flumen, Varo.

Al tempo della tavola Teodosiana la strada marittima, ch’era stata interrotta, fu aperta. I luoghi ivi indicati sono i seguenti.

Luno, di sopra Lunae.

Boron, Vara, o luogo posto su questo torrente.

In Alpe Pennino, oggi il Bracco, da Brac, nome anteriore alla romana potenza, che significava luogo aspro e deserto.

Ad Monilia, Moneglia.

Ad Solaria; Solaro, piccolo luogo sopra Chiavari, che ritiene anch’oggi tal nome.

Ricina, Recco, grosso borgo sul mare, 12 miglia a levante di Genova, e stazione postale.

Genua.

Ad Figlinas. Alle fabbriche di argilla, or Feggino, ov’è tuttavia un avanzo di strada a ponente. Salivasi dunque da Genova al monte, ove son oggi le porte degli Angeli, e scendevasi quindi in val di Polcevera rimpetto a Feggino, il che fanno anche al presente le condotte delle bestie da soma.

HàstA ad Navlia. È verisimile che qualche copista, greco di patria, notasse nel margine della tavola … (in greco Aoru) città; e che indi, com’è tante volte accaduto, l’annotazione entrasse nel testo di copie successive, raffazzonando quel nome alla latina, e apponendovi un’ arbitraria distanza. Ommessa dunque la voce intrusa Hasta, rimane che dopo la stazione ad Figlinas, s’andasse ad un’altra, ad Navalia, cioè presso la piaggia, ove dentro a procinti di tavole si fabbricano navilj. I Genovesi chiamano cotali piagge in lor dialetto scàro, scào, certo da … (in greco), che Ateneo usò in tal senso (Deipnosoph. V. 204. Apud Hier. Commelinum. Il dotto Casaubono interpretò quella voce, quasi fosse il nome proprio del costruttore). Havvi al presente un ricco borgo di semila abitanti, detto Varazze, o Varagine, da varare, tirar di terra in acqua i navilj. E tuttodì ne fanno ivi un gran numero.

Alba Docilia, Albissola. Probabilmente le stazioni militari erano cosi frequenti per dividerne il peso.

Vico Virginis. Luogo montuoso sopra Savona, forse sulla stessa falda di monte, ove al presente si venera un rinomato Santuario.

Vadis Sabbatis , come sopra.

Albinganno , Albenga.

Luco Boramni o Bormani e Costa Balenae. Luogi incerti, forse Costa Rainera presso S.Remo.

Albintimilio, Ventimiglia.

In Alpe maritima, la Torbia.

Gemenello , o Cemenlo.

Varum , Varo.

Finalmente a’ luoghi suddetti l’antico itinerario di mare aggiugne il fiume Entella o Lavagna, il Feritore o Bisagno, e la Procobera o Polcevera; come pure l’itinerario de’ porti nomina Portum Moricii, oggi Porto Maurizio e l’Olivella presso di Villafranca. Plinio rammenta Tigulia, ch’ è verisimilmente la Tegolata dell’itinerario, e Segesta Tiguliorum ch’ era secondo lui dentro terra.

Intorno alla geografia della Liguria antica, media e moderna, vedi il Bracelli nell’ elegante sua descrizione del lido Ligustico, la dissertazione corografica dell’Italia nel tomo decimo della gran collezione del Muratori, quella delle vie militari nel decimo altresì della raccolta del Grevio; quindi l’ab. Gaspare Oderico patrizio Genovese nell’erudite sue Lettere ligustiche stampate in Bassano, e l’avvocato sig. Leopoldo Bisio in un lodatissimo ristretto che pubblicò questi anni passati l’Antologia di Firenze.

Di preziose notizie ancora si trovano nell’Osservazioni di un coltivator di Diano sopra la Liguria marittima (sig. Agostino Bianchi), nella storia letteraria della Liguria scritta dal chiar. P. Spotorno, e nelle dotte opere di storia naturale pubblicate da’ celebri professori Viviani e Bertoloni, l’una intitolata Viaggi in alcune parti della Liguria orientale, e l’altra Specimen Zoophytorum Portus Lunae. Da ultimo vedi la statistica del dipartimento di Montenotte con un’appendice sopra il golfo della Spezia, opera del C. Chabrol antico prefetto.

Spinti da emulazione o tirati dal caso gli Apuani scavarono l’Anido con altri monti d’intorno, e trovarono in quelli verso i tempi di Augusto un marmo candido e terso, attissimo per la finezza e la mole, così alle statue più dilicate come alle fabbriche più maestose di Roma, dove un sol pezzo bastava sovente a un’intera colonna. Più ancora giovò alla vendita delle loro derrate il vicin golfo di Luni coronato di monti, coll’isola Palmaria per argine che gli forma due bocche, e con varj seni e ricetti di placido mare a dispetto de’ venti più tempestosi. Il primo maestro delle bellezze poetiche in Roma diceva: Giova conoscere il porto di Luni, o cittadini! Lunai porturn operae est cognoscere, cives (Q. Ennii, Fragment.). La pace e l’unione avvalorarono i consigli di Ennio, e navilj e mercatanti romani vi si ripararono a gara co’ nazionali. Quando vi si scuoprisse il bel marmo nero di Porto Venere tutto screziato di un giallo simile all’ oro, noi non sappiamo. Certo i Romani l’avranno come noi acquistato per incrostarne colonne, e ricoprirne tavolini o forzieri. Insieme col trafico fiorì l’agricoltura, e i vini del golfo rinvigoriti probabilmente coll’ uve delle balze vicine, or Cinque terre, furono stimati migliori de’ vini toscani. La popolazione ne crebbe talmente, che il piccolo castello di Luni dopo varj casi era una città ragguardevole ne’ bassi tempi; ma fu per suo danno.

I Genovesi ancora si diedero a una coltivazione più diligente, e per migliorare il loro vino, usarono quest’ arte. Seccavano l’uve al sole sopra fasci di giunchi, riponevanle poi in vasi turati con gesso. Spruzzavano eziandio di pece i mosti (Plinii, XV. 17. Con pece o catrame ai governano anche oggidì i vini della Morea, di Cipri e di Malega) quando bollon da prima, il che dura nove dì; altri adoperavano il fior crudo della ragia. Un’altra industria essi avevano che oggi hanno smarrita, quella di fondere e lavorare l’argilla per farne stoviglie e altri vasi di varie specie e dimensioni, con sigilli, colori e figure molto eleganti; manifattura stimata assai dagli antichi, come al presente quelle di cristallo e di porcellana. Nessuno infino ad ora lo avvertì; ma n’ è indizio sicuro la prima stazion militare a ponente di Genova, la quale secondo itinerario della via Emilia era posta ad Figlinas. Figline si chiamavano in latino le fabbriche de’ vasellaj; e ovunque tal nome s’incontra, certo è che finissima argilla vi si ritrovava e lavoravasi in tal foggia (Tavola alimentaria 36). Ora il bel luogo ne porta il nome consimile di Feggino.

Poche notizie ci dà la storia intorno allo stato politico di Genova dopo la sua riedificazione, perchè le storie poco ci dicono delle città che viver amano in pace. Ma nell’ anno 1506 fu scavata in val diPolcevera un’insigne tavola di bronzo, monumento antichissimo nella sua specie fra quanti si serbano ancora in Italia. Or questa è che dimostra, (Gruter. Thesaur. inscription. I. 204. Atti dell’Instiluto Ligure tom. II. in Genova. Tipografia Pagano. Chi ama vederla nell’originaria sua forma il può conducendosi nell’antiche stanze de’ Padri del Comune; chi ama meglio leggerla e intenderla senza fatica, scorra gli atti suddetti), come Genova era città confederata; come i Vitturj e i Langansi, popoli coltivatori dell’alta Polcevera, erano a lei attribuiti, e come insorte fra essi interminabili gare a cagion di confini, la sentenza da lei pronunziata passò in ultimo appello a Roma. Per sostenerla i Genovesi inviarono a loro legato Moco Meticanio figliuolo di Meticone, e per impugnarla i Vitturj mandarono Plauco Pe- liani di Peliani. Fu ammesso il ricorso; e il romano senato delegò con solenne decreto due nobilissimi fratelli della gente Minuzia, della famiglia Rufa, a esaminare sul luogo la contesa, fermare i confini, piantare i termini, e ricomporre quell’ importante parte della Liguria in quiete. L’inscrizione scolpita sulla tavola di bronzo è appunto la decisione de’ deputati romani. L’ anno ch’ella fu proferita è il 687 di Roma (66 a.C.?) (A.M. 3868), l’anno medesimo in cui sopra dicemmo, che Quinto Marzio proconsole fondò la colonia di Narbona tra i Liguri transalpini, i Galli meridionali e gli Iberi.

Dall’essere di confederata Genova passò allo stato di municipio; e i suoi cittadini furono ascritti co’ Velejati nell’ antica tribù Galeria di Roma; (vedi Annotazione VII) ond’ è probabile che a tal grado giugnessero prima della legge Pompea. Dopo questo ottennero una zecca che stampò danari d’oro chiamati Genuarii (Cicer., VI. 1. Ad Atticum; Venet., apud Aldum T. VII. 149) correnti molto nelle due Gallie e in Grecia. Forse ancora ne vennero diverse monete d’argento novellamente scoperte in val di Scrivia, raffiguranti prore di navi, solite a imprimersi nelle romane monete, e ben confacenti a una zecca posta sul mare. (Siam debitori di questa notizia alla erudizione e cortesia del sig. Intendente Francesco Leucisa).

Genova non ha cosa di maggior momento che il suo porto, onde i Romani tenevano grandissimo conto di quello, non solo per cagioni di traffico, ma per militari, potendo quindi girare alle spalle degli assalitori settentrionali d’Italia, e quivi far centro per allargarsi nelle regioni occidentali fino all’oceano. I fatti surriferiti di Publio Scipione nelle guerre di Annibaie, e di Minuzio Rufo in quella de’ Transappennini provano ciò molto bene; e confermalo il prodigio accaduto al consolo Cajo Ostilio Mancino nell’ anno 617 di Roma (136 a.C.). Scelto costui a proseguire la guerra contro il generoso popolo di Numanzia in Ispagna, volle innoltrarsi per terra fino a Monaco (Valer. Max., lib. I. de prodig. Il porto di Monaco, che oggi riceve soltanto i legni minori, era allora capace delle romane triremi e chiamavasi portus Herculis Monaci). Ma nel punto, medesimo che montava là in nave, udir gli parve dall’alto una voce: Fermati o Mancino ! Or come i Romani confondevano spesso la superstizione con la religione, così il Consolo diè addietro: e avvisando non piacere agli Iddii, ch’ ei cominciasse il suo viaggio marittimo ove gli altri capitani non erano usati, centoventi miglia rifece per imbarcarsi nel porto di Genova. Allora uno smisurato serpente, quale rappresentarsi poteva alla fantasia colpita da una guerra ingiusta e infelice, fischiogli incontro e disparve. Il consolo non sapendo più che si fare, mise alla vela; e giunto in Ispagna fu sconfitto con trentamila uomini da quattromila. (Il Senato romano non avendo’ ratificato l’accordo fatto dal consolo Mancino dopo la sua aconfitta, mandò in Ispagna il secondo Scipione distnittor di Cartagine, il quale distrusse similmente Numansia.

Non occorre altra memoria del porto di Genova fino all’anno 687 di Roma (66 a.C.) (A.M. 3918). Una moltitudine incredibile di pirati uscì in quel tempo dalla Cilicia, istigata da Mitridate re dei Ponto, a bloccare tutte le coste, onde venivano viveri a Roma. Perciò Gneo Pompeo, anzi esperto capitano che uomo maturo, ottenuta un’ampissima facoltà sopra i mari e le riviere della Repubblica, affidò la custodia del seno di Genova a Marco Pomponio (Liv., epit. lib. I c.; Appian., in bello Mitrid.; Floro, lib. III, il quale nomina a legato un Gratilio), e posti altri legati nel mar Tosco, nel Siculo, nel Gallico, nel Balearico, nel Gaditano, nell’Asia minore e nel Ponto, così strinse d’ogni intorno i pirati, che dove non sembrava possibile in molti anni, tolse di mezzo in quaranta dì quel flagello, rendè a’ naviganti pacifici l’uso del mare, e fino agli abitanti fra terra l’agricoltura. Perciò i Romani gli attribuirono il titolo di Magno; e godrebbe a noi l’animo di poter dire senza dubbiezza, che i Genovesi diedero allora principio a una rinomatissima loro consuetudine, facendo in marmo scolpire l’effigie del benemerito eroe. Uno scrittore del secolo XVI (Odoardo Ganducio c. 76) lo affermò indicandone il luogo; ma quel marmo oggidì non si trova.

Nella riviera de’ Liguri occidentali il nome di Pompejana, ch’ è una terra vicina a Taggia, ricorda ancora quel grande.

I benefizj de’ Romani, i comodi della situazione, l’industria de’ cittadini e la saviezza de’ lor magistrati, comprovata da molti secoli di pace, furono verisimilmente cagione, che Genova estendesse le sue prerogative e il suo territorio oltre a’ confini indicati nella tavola di bronzo.

L’ antica storia de’ Liguri ha qui fine. La moderna incomincia appena dopo undici secoli; e in tanto intervallo non resta di loro che poche e spicciolate notizie. Abbiamo perciò in animo di queste commettere in una generale abbozzatura della storia romana, proseguendo da’ tempi a cui siam pervenuti infino a tanto che i Liguri cessarono di essere Romani, per diventare, com’erano prima, un popolo separato e independente.

Annotazione VII.

Sulla fine dell’anno 1796 si scavò a Roma una inscrizion sepolcrale, dalla quale risulta giusta le regole epigrafiche ciò che per l’addietro s’ignorava affatto, i cittadini di Genova essere stati ascritti nella tribù Galeria di Roma. Siccome non è molto nota, cosi ne giova trascrìverla, quale l’ab. Gaetano Marini di Roma mandolla all’ ab. Gaspare Oderico di Genova; rara copia d’uomini ottimi e dottissimi.

D. M.

m. CAtto. m. F.

SECVnDO. gALER.

genua, mil. Chor. (sic)

X. URB. 7. NIGRI.

VIXIT. ANN. XL.

……………….

Vedi il Giornale Ligustico, anno 2, fascicolo 3.

[ulteriori immagini saranno inserite appena verranno pronte]

* * *

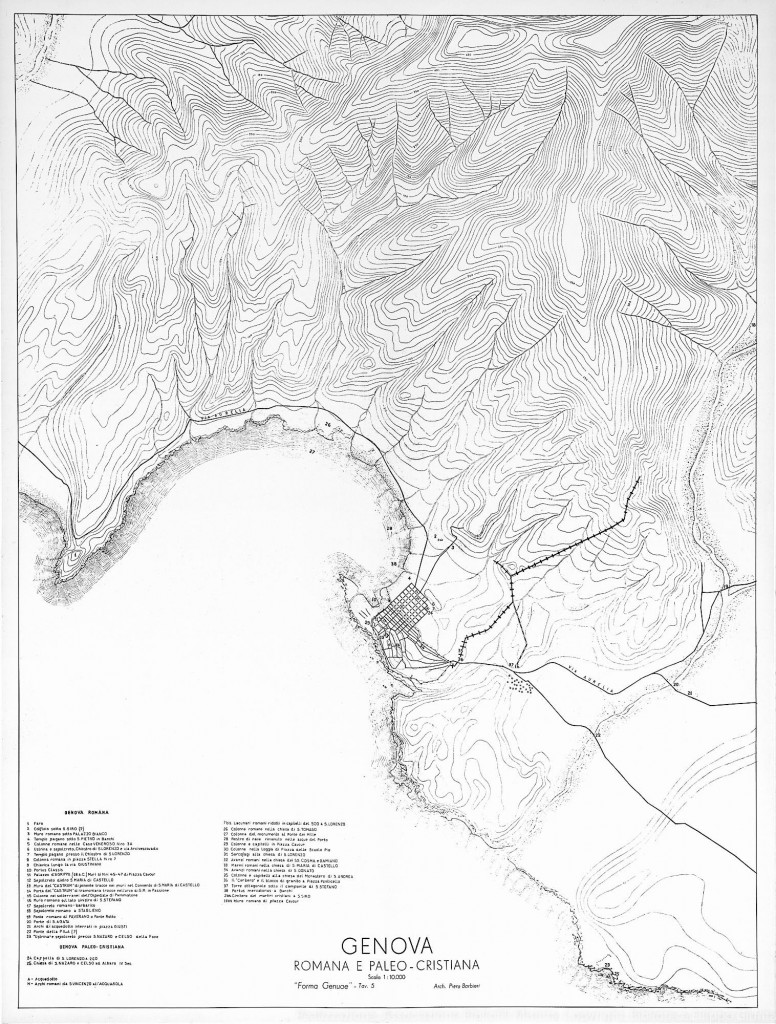

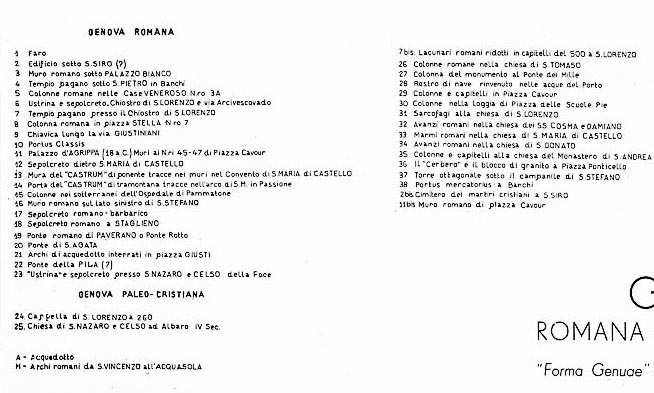

LA STORIA DI GENOVA NELL’EPOCA ROMANA

L’IMPIANTO ROMANO

Poggi G., Genova preromana, romana e medievale, in Genova, Giovanni Ricci editore, Libreria Moderna, Galleria Mazzini, 1914

SOMMARIO: Le fonti e gli altri elementi di ricostruzione storica — Le guerre puniche — Lo sbarco del console P. Cornelio Scipione (218) — Genova distrutta dai Cartaginesi (205) — L’ impianto romano diretto da Spurio Lucrezio (202) — Il campo romano di Genova base di operazioni contro i Liguri — I consoli Minucio Termo e Aulo Postu- mio Albino (192-182) — La costruzione della via Postumia (182) — Descrizione della via Postumia — Sorge Liburna come stazione sulla via Postumia — (181) Sottomissione di quei di Sascè (Statielli) e di quei di Albenga (Ingauni) — (170) Il console A. Postumio Albino in ispezione — (147) Il consolo C. Ostilio Mancino soffre il mare — (109-102) La costruzione della via littoranea. La guerra dei Cimbri. Gli eserciti romani a Genova. I Liguri è Mario — La sistemazione di Genova è compiuta.

Si ebbero finora idee molto confuse sulla storia di Genova nell’ epoca romana, non tanto per mancanza di fonti, quanto perchè non si è mai fatto uno studio coordinato di tutti gli elementi storici che possediamo, specialmente di quelli retrospettivi che ci fornisce il medio evo; non si è mai cercato di mettere i documenti al confronto dei luoghi e delle scoperte archeologiche, nè di metterli in armonia coll’ambiente storico, e colle evoluzioni politiche subite dall’ Italia.

Si è spesso errato nell’ interpretazione dei testi, che parevano contradditori e non erano. Nella mia Luni ho avuto occasione di mettere in chiaro come tante pretese contraddizioni che furono attribuite agli scrittori antichi non esistono, e che esse provenivano dal non aver tenuto conto della diversità dei tempi in cui scrivevano Polibio, Livio, Plinio, Tolomeo (1). Si è dimenticato che intercede un abisso fra i Romani dei tempi della repubblica e i Romani dei tempi dell’ impero, che il mercato di Genova descritto da Strabone non poteva essere quello dell’epoca costantiniana.

Non si è mai fatta una distinzione, la quale è indispensabile, fra i Liguri descritti da Livio, che resistettero per ottant’anni ai Romani, i Liguri cioè della montagna, Apuani, Friniati, Statielli e Velleiati, che conservarono tutta la fierezza e la rozzezza dei popoli primitivi, e i Liguri del littorale, perfettamente civilizzati dal contatto degli Etruschi, dei Cartaginesi e degli altri popoli marinari.

E così si è sempre trascurato di distinguere nello studio di Genova romana l’oppidum dal campo e dall’ emporium «come vogliono le fonti» e come consiglia un criterio, da me più volte discusso, di archeologia romana.

È uno dei fenomeni più caratteristici dell’ epoca romana il formarsi di una città nuova presso l’antica, la «nea-poli» presso il castello primitivo. Quando questa verità storica sarà entrata nella coscienza degli studiosi, quando si sarà ben chiarito il binomio delle due Luni, delle due Pisa, delle due Tortona, delle due Ventimiglia, delle due Napoli, di Fiesole-Firenze, di Savona-Vado, scompariranno molti altri equivoci che son nati a riguardo delle città italiche antiche (2).

Per esempio, si è sempre criticato Polibio perchè al libro II cap. XXXII ha scritto che i Romani nel 224 a C. entrarono nel paese degli Anani presso Massalia. Povero Polibio, dissero i critici; egli è da compatire, perchè non aveva come noi una cultura geografica, e perciò confondeva Massalia con Piacenza, ignorando che Massalia era nella valle del Rodano e non in quella del Po. Poveri noi, soggiungo io, che non abbiamo la cultura necessaria per intendere Polibio. Piacenza ancora non esisteva nel 224; esisteva invece più in alto l’astu degli Anani il quale si chiamava «massaia», che era il nome comunissimo che si dava allora agli abitati recinti. Questi si chiamavano «massaia» precisamente come in oggi, con una continuità maravigliosa, chiamiamo massaia l’insieme di case rustiche e civili che formano un tenimento. Il linguaggio primitivo era ricchissimo e svariatissimo; gli abitati oltre a chiamarsi Massa e Massaia e Masseia che il Ligure pronunziava Marsaia e Marseia (Marsegia e Marsagia) si dicevano pure Astu, e Poli e Noli, tutti nomi che i Romani trovarono e tradussero in Massalia, Hasta, Pola, Nola, ecc.

Fra gli scrittori liguri che si occuparono dell’epoca romana vuol essere segnalato l’Oderico, che sul finire del secolo XVIII fu il primo ad affrontare con buona critica le questioni relative ai Liguri e all’epoca romana. Diligente romanista fu il Sanguineti, che illustrò le iscrizioni della Liguria. Vennero poi il Desimoni e il Grassi, che si dedicarono allo studio della tavola di bronzo. Notevoli gli scritti del Desimoni, in quanto rilevò per il primo l’importanza dello studio dialettale per le nostre ricostruzioni storiche. Il Serra, lo Spotorno, il Rocca, il Cevasco, e il Celesia tentarono di riannodare le fila della nostra storia romana. Ma il poco felice risultato disanimò quelli che vennero dopo, per cui parve più saggio al Belgrano di trarsene fuori e di cominciare la storia di Genova dal 1000. Altri più moderni, avendo in uggia questo problema della romanità, che incombe come il dubbio di Amleto sulla nostra storia, sentenziarono che erano poeti tutti coloro che di Genova romana si occupavano. E con ciò credettero di aver eliminato per sempre gli importuni indagatori.

Ma intanto lo studio della romanità irrompe da tutte le parti. Le scoperte archeologiche si moltiplicano nelle regioni d’Italia. Torino, Aosta, Libarna, Luni, Acqui, Vado offrono di giorno in giorno nuove rivelazioni (3). A Genova la scoperta delle tombe di via XX Settembre, e la scoperta del palazzo di Agrippa hanno fatto intendere che è tempo di lasciare da parte lo scetticismo che è figlio dell’ignoranza, e studiare seriamente le nostre origini, e la nostra organizzazione romana, alla quale fanno capo tutti i nostri problemi storici. La struttura edilizia della nostra città non si spiega se non si conosce la piattaforma iniziale; e così non si spiega la vita organica, il diritto pubblico esterno ed interno di Genova medioevale se non si conosce la costituzione che Genova ebbe ai tempi dell’ impero.

Nella monografia «Sulla condizione giuridica di Genova di fronte al diritto pubblico romano» (4) il prof. Rossello scriveva nel 1906: «limitatissime sono le notizie storiche riferentisi ai rapporti di Genova coi Romani, e però gli scrittori volendo colmare le lacune sono invece indotti a considerare come accertato quanto invece è forse induzione personale». Il prof. Rossello ripete le poche notizie di Genova romana riferite dal Mommsen e conclude: «non credo opportuno seguire alcuni scrittori, che di Genova si occuparono, accennando ad altri fatti che «possono» essere avvenuti, ma non hanno nessun fondamento nelle fonti, e nemmeno stimo necessario accettare o discutere le deduzioui che da essi sono tratte».

Io credo invece che vi sieno molti fatti che non solo possono ma devono essere avvenuti, credo che le fonti esistano e bisogna studiarle con maggiore ampiezza e profondità di quello che si è fatto finora.

Anzitutto procediamo con ordine e distinguiamo la storia della dominazione romana in cinque epoche — epoca repubblicana — epoca augustea — impero — epoca costantiniana e teodosiana — epoca bizantina. Sono 843 anni di storia che si confusero finora insieme con un semplicismo inaudito.

Nell’epoca repubblicana abbiamo una continuità di fatti importanti, che si cerca invano nelle epoche posteriori. Egli è che Roma aveva bisogno di stabilirsi saldamente nell’alta Italia, e nulla trascurò per renderla un organismo forte e rispondente alle sue vaste mire di dominazione.

L’impianto di Genova romana è quello che maggiormente interessa i nostri studi. Abbiamo a questo riguardo quattro notizie storiche importanti.

Nel 218 a. C. sbarca a Genova il Console P. Cornelio Scipione. Nel 205 Genova è distrutta dai Cartaginesi. Nel 202 è rifatta dal senatore Spurio Lucrezio. Nel 197 troviamo il campo romano di Genova in funzione colle legioni del Console Minucio Termo. Sono quattro notizie scheletriche, a cui, secondo il prof. Rossello, nulla si può aggiungere senza incorrere nella taccia di sostituire delle supposizioni alla storia. Io credo invece che l’arte della storia, sia qualche cosa di diverso dalla rassegna delle fonti, come lo ha dimostrato il Mommsen colla sua storia ragionata di Roma, che illustrando a dovere i quattro fatti narrati da Livio si può ricomporre un interessantissimo capitolo di storia genovese da soddisfare alle più severe esigenze della critica.

Abbiamo già accennato alla gran lotta che si combatteva nel sec IV a. C. fra Cartaginesi e Greci di Sicilia per il dominio del Mediterraneo.

I Greci avevano avuto un’ epoca culminante di potenza e di ricchezza col tiranno Gerone, che aveva fatto di Siracusa la rivale di Cartagine. Ma sul principio del III secolo a. C. i Cartaginesi stavano per prendere il sopravvento e miravano non soltanto alla Sicilia ma tendevano ad abbattere Roma e ad impadronirsi di tutte le coste italiche. Di qui la grande sfida fra Roma e Cartagine, che dette luogo alle tre guerre puniche e finì colla distruzione della capitale africana. In tali condizioni Genova si sposa definitivamente alle sorti di Roma.

Sicilia e Sardegna, i due paesi con cui Genova ebbe sempre il maggior traffico, erano cadute nel dominio dei Romani, e Genova, anche non lo avesse voluto, era attratta nell’ orbita della nuova dominazione. Il primo indizio di questo fatto si ha nello sbarco di P. Cornelio Scipione a Genova nel 218 a. C.

Egli si trovava coll’ esercito sulla sinistra del Rodano e si apparecchiava a combattere l’invasione di Annibaie, quando venne a conoscere che questi aveva risalito il Rodano e si accingeva a passare le Alpi. Non restava altro che ritornare in Italia e prepararsi alla difesa sulla linea del Po, ove di recente era stato impiantato un gran campo trincerato a Piacenza. La via naturale per andare da Marsiglia a Piacenza era quella che vediamo sempre battuta in seguito: Nizza, Ventimiglia, Albenga, Vado, Acqui, Tortona. Ma la riviera di ponente parteggiava per i Cartaginesi, ed il console preferì salire sopra una nave e sbarcare a Genova.

Andò solo colla scorta che aveva con sè, od ebbe un aiuto dai Genovesi? Il cammino attraverso all’Appennino era lungo e non scevro di pericolo, perchè il versante nord era ribelle anche vent’anni dopo. Quindi è probabile che egli abbia fatto quel cammino molto in incognito e tenendosi ben cara la compagnia, dei nostri, che potevano insegnargli la strada e coprirgli le spalle.

Certo è che i Cartaginesi trovarono, o in questo o in altri fatti successivi che noi ignoriamo, motivo di considerare i Genovesi come alleati dei loro nemici, e, venuto il momento opportuno, si vendicarono, come si vedrà fra poco.

Non esisteva ancora una via militare, onde si può ritenere, anche se una lapide noi dice, che il Console avrà percorso la via mulattiera che la natura avea segnato fra Genova e Piacenza. Gli studiosi difficilmente possono averne notizia, ma le genti del nostro Appennino insegnano che la via antichissima delle carovane fra Genova e Piacenza è quella che per il Peado va a S. Olcese e Casella, Crocefleschi e Mongiardino, Cantalupo e S. Sebastiano Curone, Varzi e Savatarello. Probabilmente i Romani sentirono in quella circostanza la grande utilità di una buona strada fra Genova e la Valle del Po, e non tardarono a idearla ed eseguirla.

Nel 205 Genova è distrutta da una flotta cartaginese sbarcata improvvisamente sulla sua marina. Giova riferire per intero il racconto di Livio (5), perchè si tratta di un fatto che rappresenta per così dire la fine di un ciclo storico e il principio di un’ era nuova. «Mago ex minore Baliarum insula, ubi hibernabat, iuventute lecta in classem imposita, in Italiani triginta ferein rostratis navibus et multis onerariis, duodecim millia peditum, duo fere equitum traiecit; Genuamque nullis praesidiis marittiinain oram tutantibus, repentino adventu coepit. Inde ad oram Ligurum Alpinorum, si quos ibi motus facere posset, classem adpulit. Inganni (Ligurum ea gens est) bellum ea tempestate gerebant cum Epauteriis montanis (6); igitnr Poenus, Savone oppido Alpino praeda deposita, et decem longis navibus in stallone ad praesidium relictis, ceteris Cartaginem missis ad tuendam inari- timam oram, ipse etc.» Prosegue narrando l’alleanza fatta con quei di Albenga, e il tentativo di invadere coll’aiuto dei Liguri e dei Galli la valle del Po.

Questo ricordo della distruzione di Genova ha il suo valore nelle odierne discussioni sulla questione africana.

La costa africana sarà più o meno fertile, più o meno desiderabile, ma purtroppo è la sponda da cui tre volte partì la distruzione d’Italia. Dal 218 al 202 av. C. l’Italia visse sotto l’incubo della invasione di Annibale, e la distruzione di Genova provò ciò che sia il pericolo della costa Africana in mano nemica. Nel 455 d. C. è la volta di Roma posta a ferro e fuoco dai Vandali, venuti dall’Africa. Dall’ 800 al 1000 è tutto il littorale italico che diventa preda dei Saraceni, padroni del mare, perchè padroni dell’Africa. Dal 1500 al 1600 son di nuovo i barbareschi di Tunisi e di Tripoli che corseggiano sulle nostre sponde (7). Son questi i fatti che bisogna aver presenti, quando si tratta di giudicare se fu un bene o un male per l’Italia l’aver occupato buona parte della costa africana, prima che altri vi si estendesse ai suoi danni.

Nell’anno 202 Genova è ricostrutta per opera del Senatore Spurio Lucrezio, ed è probabilmente in quell’anno che si impianta la stazione militare in Soziglia. Nell’estate dello stesso anno arrivava in Genova la notizia che il console Scipione aveva sconfitto Annibale a Zama ed abbattuta per sempre la potenza di Cartagine.

L’Italia respirava; Genova era vendicata, e si trovava ad un tratto ad aver conquistato una splendida posizione nell’impero mondiale che si delineava colla vittoria di Zama. Genova fa un gran salto in avanti, mentre la riviera di ponente resta gravemente colpita, perchè, avendo parteggiato per i Cartaginesi (12.000 liguri erano a Zama, per testimonianza di Polibio) dovette subire la vendetta di Roma. Quei d’Albenga furono deportati (8).

L’assalto e la distruzione di Genova per parte di Magone insegnarono molte cose — che Genova era un punto strategico importante, e che voleva essere presidiata — che era inoltre necessaria una difesa navale, ossia delle navi «oram maritimam tutantibus». E questo fu il programma che fu subito intuito dai Romani e fedelmente eseguito coll’impiantare, accanto all’ oppidum rifatto, un campo militare, e sulla marina un «portus classis».

Abbiamo rilevato i caratteri del campo militare, ed abbiamo visto come fosse essenzialmente fortificato dalla parte di ponente e dalla parte del monte. A quale scopo tutte queste fortificazioni? Lo spiegano molto bene i fatti che veniamo ad esporre.

197 a. C. Genova diventò subito la base d’operazione degli eserciti Romani, incaricati di soggiogare definitivamente i Liguri del nostro Appennino. Come per combattere Friniati ed Apuani si erano stabiliti due corpi d’esercito uno a Modena l’altro a Pisa, che agivano di concerto; così per combattere i Liguri del nostro Appennino si fece base di operazioni Genova e Piacenza. Il rilievo è del Mommsen e scaturisce dal racconto di Livio, il quale nel 197 ci fa vedere il console Minucio Termo che muove da Genova per guerreggiare contro i Liguri di Casteggio e di Ritorbio, due castelli tenacemente ribelli alla occupazione romana. E si capisce che da Genova per le vie di Varazze e della Steia si dovettero compiere le imprese di Popilio Lenate contro i Liguri Statielli, e quelle altre a noi ignote, perchè mancano i libri di Livio, le quali condussero alla sottomissione dei Sabazii, degli Jngauni, e degli Intemelii.

182 a. C. Dirige la guerra contro i Liguri il console Aulo Postumio Albino (9), al quale dobbiamo logicamente attribuire la strada Genova, Libarna, Tortona, Piacenza. Molti hanno discusso su tale strada, attribuendola ora all’uno ora all’altro dei consoli Postumi. Il Mommsen ritenne che sia stata costrutta dal Console Spurio Postumio Albino nel

148 a. C. Ma il Mommsen non ha mai trattato ex professo la questione, ed ha adottato questa data, basandosi unicamente sul cippo che fu trovato nella Postumia transpadana, il quale accenna a Spurio Postumio Albino, console nel 148 a. C. Io ragiono diversamente.

La Postumia era divisa in Cispadana e Traspadana; la prima arrivava fino a Piacenza, la seconda andava da Piacenza a Verona, più tardi ad Aquileia ed oltre. Naturalmente deve essere stata costrutta in più tempi, come l’Aurelia e tante altre strade romane. Un console deve aver costrutto la Genova-Piacenza-Cremona, e un altro la Cremona-Verona, come un terzo deve aver fatto la Verona-Aquilea.

Non vi sono documenti certi, ma appunto per questo la ragione storica deve avere la prevalenza nelle nostre supposizioni. Se si ammette che nell’anno 197 «i Romani stabilirono le basi della guerra da un lato a Genova e dall’altro a Piacenza» non si può a meno di ritenere che la strada Genova-Piacenza sia stata compiuta nel tempo in cui si guerreggiava nell’Appennino intermedio, e non nel 148 a guerra finita. Una azione collegata tra Genova e Piacenza senza una via militare che le congiunga e metta gli eserciti in condizione di funzionare attraverso l’Appennino, è una ipotesi assolutamente inconciliabile colla previdenza e colla meravigliosa attività militare che ebbero i Romani in ogni tempo, ma specialmente nell’epoca repubblicana (10).

E poiché siamo a ragionare della via Postumia credo opportuno riassumere qui il risultato delle mie constatazioni topografiche, fatte in questi ultimi dieci anni. La scoperta del ponte romano a Cornigliano, di cui ho fatto cenno nel capo V [TEMPLI E DIVINITA’ …] mi ha portato a stabilire che la Postumia correva tutta sul lato destro della Polcevera. Nel piano di Fegino era probabilmente la mansione «ad Figlinas» ove pernottavano gli eserciti che da Piacenza andavano alle Gallie e viceversa. Ivi era un bel piano, prima dell’arginamento della Polcevera, ed ivi doveva essere la stazione, perchè era il naturale punto d’incontro della strada che veniva dalla valle del Po, e di quella delle Gallie che veniva per S. Giambattista e Borzoli. Quando, finite le guerre dei Liguri, cominciò la minaccia di invasione di Teutoni e di Cimbri dalla parte della Gallia, si vide la necessità di una via che portasse più direttamente al confine, ed allora si sostituì alla Piacenza-Fegino, la Piacenza-Vado, di cui parleremo fra poco. Nello stesso tempo si costruì la via litoranea Genova-Vado. Allora la Postumia perdette la sua importanza militare e restò una strada commerciale fra Genova e la valle del Po. Questo spiega perchè la strada non fu più munita e perciò non conserva manufatti dell’epoca romana. Dopo questo mutamento si capisce che la stazione «ad Figlinas» sia stata spostata alquanto verso il mare ed abbia preso stanza nella pianura di Campi, molto più spaziosa e più adatta per il collegamento alla Genova-Vado.

A Campi i Genovesi andavano ad ossequiare Luigi XII e Carlo V, come nell’ epoca romana avranno ossequiato nello stesso accampamento, Giulio Cesare ed Augusto. Oltre ad essere più comoda, la pianura di Campi era ben difesa dal colle di Coronata e di Erzelle.

Ricostruendo la toponomastica antica io suppongo che «cen» si chiamassero i campi sotto Coronata — corn-i-cen, l’abitato in capo ai piani — co-nà, la regione nel cò, nel colle. Tutta la Liguria è piena di questi bellissimi «cornizen, cornize, cornigia» (11), che si spiegano molto bene studiando la conformazione dei luoghi, mentre è un assurdo inverosimile quello di trovare per ogni cornizen, cornize e cornigia il nobile «Cornelianus» che secondo le pretese leggi di glottologia avrebbe dato il nome a tutti questi luoghi. Resteranno famose negli annali delle aberrazioni scientifiche queste leggi glottologiche del secolo scorso, quando i glottologi affermavano che Arenzano è nato da Aruntius, Corneliano da Cornelius, senza pensare che Arenzano e Cornegliano non sono mai esistiti se non che nella penna degli scrittori, perchè in Liguria tutti sappiamo che ciò che negli elenchi ufficiali si scrive Arenzano è « A en cen » e ciò che si dice Cornigliano è « Cor n i cen ».